Cet article aborde la question de l’intégration des populations migrantes de culture arabo-musulmane – et en particulier des femmes – à travers le prisme du sport et du rôle qu’il peut jouer dans la construction de trajectoires d’intégration et de réussite. Reprenant les principaux enseignements d’un travail de recherche universitaire, il apporte des pistes concrètes d’action pour penser la refonte de notre vivre-ensemble.

Certains discours sécuritaires et identitaires qui circulent actuellement dans notre société offrent une lecture homogénéisée du réel, au fondement de deux figures ethnicisées extrêmement clivantes : celle du descendant de migrants maghrébins, né français, mais d’une « nature » déviante et inassimilable, et celle de la femme musulmane soumise contre sa volonté à la tradition patriarcale et religieuse. Toutes deux assoient l’idée communément admise que particularismes culturels et religieux arabo-musulmans sont les ennemis intérieurs des valeurs de liberté, d’égalité et de laïcité et la preuve irréfutable d’un refus collectif d’intégration. Ils alimentent la crainte d’un communautarisme et exacerbent l’injonction à l’assimilation par la rupture culturelle. Ils mettent à l’index la transmission par les parents-migrants d’une religion supposée incompatible avec les valeurs de la République, les deux principales pierres d’achoppement portant sur la condition féminine et la laïcisation des références. Or, une lecture attentive du réel nous permet d’envisager autrement la question de l’intégration des populations de culture arabo-musulmane – particulièrement féminines – dans le respect des valeurs d’égalité, de liberté, de fraternité et de laïcité.

Ce qu’émancipée veut dire

Ces enseignements émergent à la lueur de la réponse concrète apportée par les femmes, rencontrées dans une zone urbaine sensible au cours d’un terrain de recherche de dix-huit mois 1, à une question en apparence indue : comment peut-on être française, descendante de migrants maghrébins dans un quartier populaire, musulmane pratiquante, sportive et émancipée ? Leurs paroles, empreintes de recul critique sur leurs parcours d’intégration et ceux de leurs proches, nous permettent de comprendre les conditions de leur engagement sportif, la manière de penser leur émancipation et le rôle joué par le sport dans leur intégration.

Alia, 25 ans, aînée d’une fratrie de cinq enfants, mariée à un Franco-Algérien, est une ancienne handballeuse de haut niveau. Diplômée d’un master en langues étrangères appliquées, elle travaille au service recouvrement export d’une entreprise locale. Au quotidien, elle revendique son statut de femme moderne et émancipée qui implique une (ré)conciliation de références plurielles, puisées simultanément dans son histoire familiale et dans sa socialisation « à la française » :

"Je suis une femme moderne. Je suis émancipée, je fais ce que j’aime, je travaille, je fais du sport. Je suis une femme libre comme toutes les femmes françaises. Je suis aussi musulmane, j’ai des origines qui font ma différence, que je respecte et sans lesquelles je ne suis pas moi. Je suis française musulmane."

Serait-il possible que leur chemin d’émancipation ne soit pas celui de la rupture culturelle à laquelle la société les enjoint ? Par un bricolage permanent entre des références héritées d’expériences variées, elles réussissent à prendre place dans la société. Ce faisant, plus que de démontrer la compatibilité de références projetées comme contradictoires, elles prouvent leur richesse en les mobilisant comme vecteur d’une réussite sociale jusque-là impensée.

La transmission des origines comme moteur de l’intégration

La réussite de cette synthèse passe par la transmission d’une mémoire migratoire positive. En projetant sur leurs enfants leur projet d’ascension sociale associé à leur migration, les parents posent la première pierre de l’édifice de l’intégration réussie des descendant(e)s. Ils mobilisent toutes les ressources dont ils disposent pour les accompagner vers une meilleure place que la leur. En témoigne Rajah, la maman de Safia, 25 ans, diplômée d’un master en biologie, responsable qualité dans une entreprise locale d’agroalimentaire, karatéka chevronnée :

"Je me souviens l’année où Safia est allée s’inscrire où je travaille, dans une boîte d’intérim. La personne lui a proposé de faire des ménages dans les HLM ! Vous croyez que moi je fais les ménages, je vais m’esquinter le dos pour continuer à payer des études à ma fille, pour que elle, avec le niveau qu’elle a, elle fasse du ménage ?"

Dès lors, c’est en gardant les « pieds trempés » dans les références de la génération des parents migrants que les enfants construisent leur chemin d’intégration. Cet héritage n’implique pas un quelconque repli communautaire. La dynamique entre générations de migrants et de descendants existe. Les changements sont négociés et vécus, des deux côtés, comme nécessaires. Pour autant, sans ancrage, n’importe qui dérive. La fierté des origines se révèle ainsi un « outil efficace de résistance » face à la précarisation et à la radicalisation, une ressource pour prendre place dans la société française.

Le sport comme outil éducatif

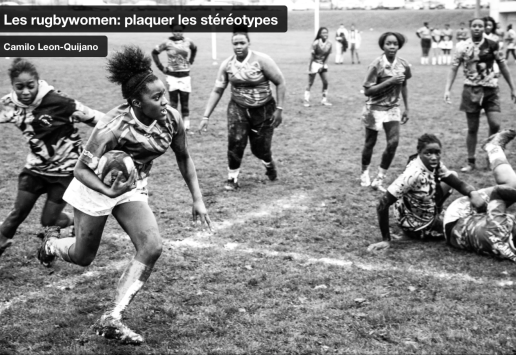

En complément de la fierté des origines et de l’école républicaine, le sport représente alors un des médias privilégiés pour atteindre l’objectif de réussite sociale. Aujourd’hui, l’outil sportif n’est donc plus seulement mobilisé au bénéfice des garçons.

"C’est une démarche familiale, si moi je réussis, ma frangine elle a un exemple et puis mon petit frère aussi. Ma mère nous a poussés pour faire du sport et nous a poussés pour faire des études, tous les moyens étaient bons. Dans le sport, c’est l’émulation qui fait que tout le monde se tire vers le haut. C’est ce côté vraiment “j’entreprends, je réussis”. Du coup, on a vite tendance à se dire qu’on peut y arriver." (Safia)

En plus de cette culture de la réussite, les parents se tournent vers le sport pour préserver leurs enfants des dérives du quartier et ainsi mobiliser des relais éducatifs structurants. C’est l’histoire vécue par Samia, footballeuse devenue éducatrice socio-sportive dans son quartier d’origine :

"Mes parents travaillaient beaucoup, donc en nous inscrivant à la Maison des sports, ils savaient qu’on était en sécurité, qu’on n’allait pas faire de bêtises, être occupés sainement et pas traîner dans le quartier. Les éducs de la Maison des sports nous ont bien cadrés et nous ont permis de pas mal virer quand les parents n’étaient pas là."

Des freins culturels, des leviers familiaux

Certes, pour l’heure, seules les filles de culture arabomusulmane qui bénéficient d’un contexte familial prompt à soutenir un principe d’égalité hommes-femmes accèdent à ce formidable outil d’émancipation et de réussite :

"Pour les femmes maghrébines, le fait de faire du sport, c’est pas dans toutes les familles que c’est permis, qu’il y a les moyens, cette culture du sport associée à l’idée d’accéder à autre chose, à un nouvel espace, à de nouvelles valeurs, à de nouvelles façons de penser." (Safia)

Les freins peuvent alors être culturels, voire religieux, comme le souligne Nahal, sportive de haut niveau en handball et éducatrice en centre social :

"Chez les 6-11 ans, il y a des filles et des garçons ! Mais chez les 12-15 ans on a peu de filles. À l’adolescence, les parents ne les laissent plus aller dans les centres. Là, il y a une gamine, elle a 14 ans, déjà elle a un foulard. Et sa mère m’a dit “je veux pas que ma fille aille avec les 12-15 ans, il n’y a pas de filles, l’animateur c’est un garçon”."

Mais ces obstacles ne font que révéler le travail pédagogique à effectuer pour transformer les représentations et les pratiques. Or, des aînées ont ouvert la voie, sous l’impulsion de leurs parents et de leurs frères sportifs. Aujourd’hui, elles transmettent à leur tour les valeurs structurantes du sport et soutiennent le changement, comme Samia :

"Sans le sport, y a des jeunes qui squattent la rue, qui font rien de leur journée, qui sont désœuvrés. On a des gamins ici qui ont des vies difficiles. Moi le sport, ça m’a servi, alors je veux faire pareil pour eux. Pour qu’ils deviennent des gosses bien. Je veux retransmettre ce que moi on m’a transmis. Les règles, les valeurs du sport."

Repenser les politiques publiques d’intégration : les parents et les mères

comme priorités

Ces trajectoires d’émancipation/intégration par le sport de descendantes de migrants maghrébins ne manquent pas de révéler les points aveugles des politiques publiques d’intégration par le sport et, par extension, des politiques d’intégration des populations migrantes. En effet, en se focalisant sur la prévention de la délinquance masculine, les politiques de la ville ont longtemps sous-estimé le rôle du sport dans la construction de trajectoires d’intégration et de réussite de nombreux autres publics silencieux des quartiers. De plus, pensés de manière ré-active, descendante et sur le temps court du politique, les dispositifs d’intégration des populations migrantes oublient que les processus en jeu exigent un travail sur le long terme, s’inscrivant sur plusieurs générations. Ce faisant, ils nient le rôle des parents-migrants et les transmissions familiales, culturelles et mémorielles dans les parcours de réussite et d’intégration des descendants. Mais, si nous acceptons de penser le changement de manière intergénérationnelle, et non plus de manière brutale, il devient alors évident que les parents-migrants représentent le rouage indispensable, mais oublié, du changement en situation d’héritage migratoire. Réhabilitons-les dans leur rôle et leur statut en les définissant comme cibles prioritaires des dispositifs d’accompagnement par le sport. Lors des attentats de 2015, certains ont parlé de créer « l’école des parents ». Oui, le besoin est grand d’accompagner des parents qui, migrants, sont potentiellement démunis des ressources républicaines. Mais portons sur eux et sur ce qu’ils transmettent un regard positif et bienveillant :

"Les parents qui ont immigré n’y connaissent rien au système et les enfants se retrouvent en échec alors que les parents veulent bien faire !" (Soubhia, fille de migrants marocains, professeure d’anglais, présidente et fondatrice d’un club de capoeira)

L’éducation à la laïcité, l’appropriation des valeurs de la République impliquent l’accompagnement, non l’injonction, encore moins la suspicion ou la condamnation. Si le sport est un des outils pouvant être mobilisés pour y parvenir, alors il faut attirer les parents, particulièrement les mères. Car elles se révèlent de formidables « passeuses de loisirs » pour leurs enfants, garçons et filles, et les ressorts privilégiés de l’éducation à l’égalité des sexes.

Il faut en conséquence penser les dispositifs sportifs de manière pluriannuelle. Le changement ne peut imposer la rupture. Il doit se penser par étapes : faire venir les mères, les fidéliser, puis les rendre autonomes dans leur pratique sportive. La première étape passe par une féminisation de l’encadrement et des conditions de pratique. Ce dernier point, pour ne pas induire le communautarisme tant redouté, doit impliquer une mixité sociale et culturelle des pratiquantes afin de favoriser l’échange et le partage. La fidélisation induit, elle, le changement de représentations par la construction de nouvelles habitudes et l’assimilation de nouvelles références. Cette deuxième étape peut, et doit, impliquer la famille : projet ou challenge intergénérationnel mère-fille, valorisation des aînées sportives, médiation des frères sportifs, implication des pères dans l’accompagnement ou le bénévolat associatif. La troisième étape interviendra alors d’elle-même, d’autant plus que le projet sportif sera devenu un projet familial.

Des Alia, Safia, Soubhia, Nahal ou Samia, il y en a des milliers. Leurs trajectoires d’intégration nous enseignent le rôle moteur des transmissions familiales et le choix volontaire des parents dans le recours à tous les outils éducatifs à même de soutenir l’intégration de leurs enfants. Ce sont ces familles qui nous apprennent que le sport est un formidable outil au service d’un renouveau pour notre vivre-ensemble, dont les femmes sauront se saisir pour peu qu’on leur en donne l’occasion.

••• Cet article est extrait de la revue Les cahiers du développement social urbain n°63, "Le sport, nouvelle recrue de la politique de la ville ?", accessible gratuitement sur cairn.info

1 - Tatu-Colasseau A., Des transmissions à l’épreuve des situations migratoires : les conditions d’une émancipation individuelle par le loisir sportif des descendantes de migrants maghrébins en quartier populaire, thèse de sociologie sous la direction de G. Vieille Marchiset et D. Jacques-Jouvenot, université de Franche-Comté, 2013.